它是祁连山最宠爱的“孩子”

青藏、蒙新、黄土三大高原在此交汇

裕固、藏、汉、回、

蒙、土等21个民族在此交融聚居

仿佛一条“美食丝绸之路”上的“交汇点”

这里,浓缩甘肃省绝大部分美景

更浓缩大西北绝大部分美味

——肃南,你可太香了!

“美食丝路”上的“交汇点”

肃南为什么“很好吃”?

依次为烧壳子、肃南牦牛酸奶、手抓羊肉、羊肠子、肃南藏族酥油茶。

摄影/黄小黄

肃南之所以能够“好吃”,其最强大的底气,便来自于那份西北干旱区罕见的——“水草丰美”。

肃南的连片良田

图源:《中国国家地理》肃南附刊

摄影/郎文瑞

甘肃张掖肃南裕固族自治县(以下简称肃南),“肃南”并不指“甘肃南部”,而得名于“肃州以南”(肃州,甘肃酒泉市古称)。

这里,是我国唯一的裕固族自治县,地处“张国臂掖,以通西域”的丝路咽喉要道,古往今来无数人在此熙来攘往,文化与美食在此交融并蓄。

这里,横贯东西800公里茫茫祁连山,肃南占其650公里,几乎独得祁连山最大的“润泽”与“恩宠”。

肃南水草丰美

滋养出难有匹敌的鲜美食材

“左手雪山,右手沙漠”,干湿兼得

位于青海与甘肃之间的祁连山

其流水却大多进入甘肃

尤其肃南境内

图源:《中国国家地理》肃南附刊

祁连山野生边麻菇

配上肃南特产高山细毛羊

一碗羊肉蘑菇面片朴实无华却鲜上加鲜

祁连山的隆起,一举改变大西北格局,将南、北、西的荒漠区隔开;而本该干旱的河西走廊,也因此有了一座名叫“肃南”的——幸运“水塔”。

之后,大片森林、草原、绿洲,以及河西走廊灿烂的农耕文明在这里因水而兴;裕固族、藏族、汉族、回族、蒙古族、土族等各民族在这里逐草而居。

肃南祁丰藏族乡

讨赖河水静淌映蓝天

黑河重要支流讨赖河从肃南流入嘉峪关,并成为嘉峪关唯一地表河流。

图源:《中国国家地理》肃南附刊

摄影/郎文瑞

康乐草原马场滩九排松

肃南各类草原占全县总面积66%以上

图源:《中国国家地理》肃南附刊

摄影/黄小黄

水草丰美的肃南还地处丝路咽喉,自古以来,大西北乃至全中国的美味从四面八方赶来,汇聚于此,又蔓延开去;正如曾经在这里打马而过的人们,他们来往于丝绸之路,又像香气般聚散于河西走廊。

肃南马蹄藏族乡人们喜收藜麦

图源:《中国国家地理》肃南附刊

摄影/王将

肥沃的祁连山北麓,如今依旧是甘肃最优质的山地草场;而依偎在此的肃南,农业与牧业文化自古在此交汇过渡,两者均发达。

一“口”肃南

“吃”出整个大西北

当你身处肃南,既能嗅到麦子丰收的馥郁与喷香,又能尝到遍地牛羊的甜润与肥甘,而这也是“农耕”与“游牧”本身的香味。

大西北牧业美食界

“通用语言”:羊

西北地区广袤无边、多民族共居,而最“鲜香”的西北风味,大抵走不出一个“羊”字。

再将视线拉回肃南,有种美味食材,走出了这里还真就不太容易吃到,如前所述——它们被甘肃最优质的山地草场与优质水源滋养长大,高山细毛羊。

图为“六畜蕃息”的祁连山北麓康乐草原

肃南全县天然草原面积178万公顷

总储草量达18亿公斤

载畜量可达121万个羊单位

图源:《中国国家地理》肃南附刊

摄影/傅筱林

大西北各民族吃羊很在乎“羊肉本味”,而肃南的裕固族人同样讲究吃“开锅肉”,即肉刚熟便出锅食用,这对食材要求非常苛刻。

而高山细毛羊肉质纤细肥嫩,几乎没有膻味,百吃不腻,很好地满足了更广大人群需求。

裕固族人制作手抓羊肉

摄影/黄小黄

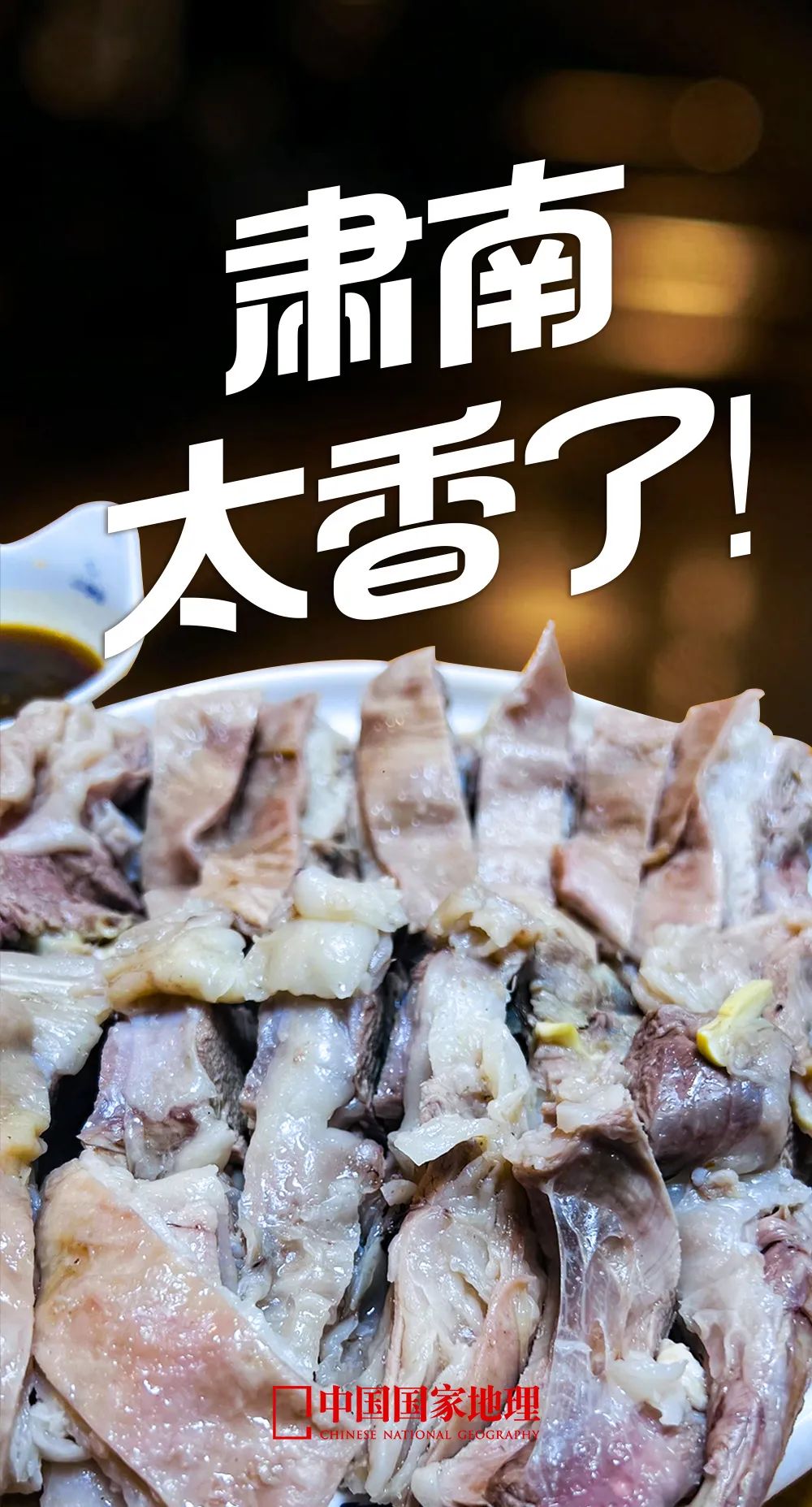

肃南羊肉

简单水煮便鲜美无比

一道手抓肉,千百年来几乎没变

千山万水还是那味儿

各民族、各地方的做法大同小异

朴实无华、和而不同

摄影/黄小黄

当然,远不止手抓羊肉,西北人对烹羊爱得深沉,既能重视本味,也可精心调味,手法多样,这在肃南更能透彻体现——

肃南羊肉做法上大致有水煮、炕锅、黄焖、爆炒与烧烤;主食通常为焖饼、烤馍、面片与面条。

在裕固族人心中,无论羊头肉还是羊杂碎都同样珍贵,做成脂裹肝和羊肠子,人间美味。

脂裹肝,裕固语称孜热

以羊网油裹羊血、羊肝而成

听起来很膻,但吃起来不膻

炖煮后油煎,回味无穷

肃南虽牧草繁茂、水源丰富

但裕固族始终尊敬大自然的馈赠,拒绝浪费

以羊杂为食材的一道道游牧美食应运而生

图源:纪录片《风味原产地·甘肃》

裕固族人制作羊肠子

把鲜嫩且肥瘦匀称的羊脖肉和里脊肉切碎

拌上调料和炒面,装进肥肠

摄影/黄小黄

羊肠子外皮酥脆、肉质软滑

煮熟后切成薄片,浇上蒜汁和香醋

肥而不腻,冷热均可食用

摄影/黄小黄

羊,几乎是全西北地区、各民族美食界的“通用语言”。

而“烤全羊”,则不约而同、代表了这种“通用语言”中的“最高规格祝愿”。

烤全羊

在肃南,敬献全羊表达的是裕固族人最深沉的敬意。

而在我国东西跨度最长省份内蒙古,烤全羊同样是蒙餐宴席中最讲究的名菜,《达斡尔蒙古考》中也写到,“餐品之尊,未有过于乌查(即烤全羊)者”。

在全国陆地面积最大省份新疆,维吾尔族主人宴请贵宾最重要的一道菜,依然是烤全羊。

即使行至“西北地区的大西北”,新疆喀什地区莎车县,烤全羊依然是最名贵菜肴之一,只在逢年过节、庆祝寿辰、喜事来临时,才用来招待尊贵客人。

馕坑脆皮烤全羊

哪怕走出国门,在西亚、中亚、甚至南亚沿途各国,都能见到这道名贵大菜。

“烤全羊”这种“通用语言”,早已不止肃南美食与西北特色,它顺着丝绸之路走出国门,串起了全世界。

伊朗烤全羊

图源:b站,@lulu梦游世界

此外,正如青海将烤全羊与牛头宴一同列为“最高规格祝愿”——在肃南,有道菜与烤全羊同样被视为最好菜肴,羊背子。

裕固族自古有“以背为贵”的饮食文化,“抬羊背子”是将羊除去内脏和头蹄,按规定分解为十二份,有的部分叫“大背子”,有的叫“小背子”,煮熟后分别呈献不同身份、辈分的人。

姜片、花椒与盐巴

只需三、四十分钟简单烹煮

羊背子即成

图源:央视《味道》栏目

肃南羊肉,不仅是一种美食,更承载着肃南的历史和文化,传递着裕固族人民的热情与友好。

农耕的甜香

祁连山下的“馍”法世界

小麦的香气跨越神州大地,当它飞过甘肃、飘到肃南时,便化为一种独特的香甜“馍”法。

肃南皇城镇泱翔片区

初秋时节,千亩麦田渐黄

肃南所在的张掖自古盛产小麦

虽也有乌江贡米名动天下

但当地人还是偏爱面食

堪称南北通吃的“中国碳水之王”烧饼,到新疆化身成“馕”,到内蒙古变为“焙子”。

当进入了陕西和甘肃,就成了“馍”,从酥脆的烤馍、松软的蒸馍、柔韧的烙馍,再到馥郁的油馍,纷繁多样。

陕西西安回民街售卖的各色馍馍

而到了肃南,“馍馍”则成为一种更神奇存在——羊粪烧馍馍,它还有个简洁的名字,烧壳子!

装在鏊(ào)子里、刚做好的烧壳子

烤馍特有的炊香充溢四周

以天然羊粪为燃料

是难得的草原风味

制作烧壳子,就像甘肃各地做花馍馍一样,擀出面饼,抹上清油,撒上香豆粉或胡麻,之后卷起面饼切成小墩,做出花卷、百叶、石榴、桃子等造型。

涂满胡麻清油与香料的烧壳子面墩

其中的香豆粉(葫芦巴子叶提取物)是河西一带农村面食的独特用料,味道清香无比,难以言传。

青海西宁的传统月饼,与肃南烧壳子有异曲同工之妙——同样是一层层地抹上胡麻清油,厚厚地撒上色香兼备的香豆粉、红曲、姜黄等,用手摊匀,五色俱全,芳香可口。此外在张掖,还有一种名叫羊胡花的野生植物,用它在面食里做点缀也是一种非常香的辅料。

有人认为,千年以前,烧壳子产生于“丝路要冲”甘肃泾川县;而近年来,烧壳子还被列入裕固族人的“老家”、嘉峪关市的非物质文化遗产保护名录。

虽然烧壳子是肃南裕固族人的家常便饭,却并非肃南“原创”;尽管如此,这种喷香的烤馍,却留驻了裕固族先民迁徙融合的跨时空滋味。

铸铁的鏊子,是“馍法师”的神秘武器

引燃的柴草烧透晒干的羊粪

鏊子中逐渐膨胀的发面团喷香加倍

一千年多前,裕固族的前身名叫“袁纥”,这也是维吾尔族的别称;那时,烧壳子的香味已广泛流传于丝路的商贾之间。

到了近千年前的元代,那时的裕固族叫“撒里畏兀尔”,他们于明代初期东迁进入嘉峪关。

大约六百年前、明初的嘉峪关,烧壳子早已成为当地最常见、最受欢迎的面食之一,当时身在嘉峪关的裕固族先民,肯定非常熟悉这种味道。

一转眼到20世纪50年代,在河西通往青海的关隘要道、与肃南裕固族自治县皇城区相连的山丹县——山丹军马场的职工们,已成为制作这种“草原面包”的高手,喷香的滋味完美延续;

1953年,撒里畏兀尔改称裕固族;1954年,肃南裕固族自治县、酒泉黄泥堡裕固族乡先后成立;

于是,烧壳子也成了肃南当地一道标志性美食以及日常碳水。

烧壳子、酥油茶与酥油搅团

千百年来,裕固先民的家园几经辗转,但烧壳子的甜香却流传至今。一份朴实的小麦芬芳,包含了太多关于各民族交往、交流、交融的历史过往。

奶与茶的醇香

游牧民族的“家味”

熬制肃南藏族酥油茶

图源:《中国国家地理》肃南附刊

摄影/秦万寿

在肃南,奶与茶在日常饮食中占据重要地位。

裕固族“一日三茶一饭”,从早暖到晚;这也与千百年来的藏族习惯不谋而合——“宁可三日无粮、不可一日无茶”。

肃南藏族酥油茶的原料以茯砖茶为主

摄影/黄小黄

肃南藏族酥油茶的熬制过程,与裕固族的近乎相同——以酥油、曲拉(奶渣,牦牛奶提取酥油后的副产品)与青稞炒面、一起浇上热奶茶食用(如上图)。

其中,肃南牦牛的奶水堪称“白色血液”,用其制作的奶茶醇香无比,制成酸奶则令人口齿生津,制成酥油更成为“奶中精华”。

祁连山下,肃南大河乡

放牧的牦牛悠闲吃草

肃南不仅有高山细毛羊

还有肉乳兼用的肃南牦牛

天然牧场是其主要饲料来源

淋了蜂蜜的肃南牦牛酸奶,是当地日常食品,也是肃南人招待客人的必备食品,酸甜解腻。

摄影/黄小黄

说到肃南的乳制品,就不得不提“酥油”,营养非常丰富,是游牧民族食品界的“宝中之宝”。

酥油是从牛、羊奶中提炼出的脂肪

羊酥油为白色

口感、营养略逊牛酥油一筹

牛酥油为黄色

尤以牦牛酥油口感极佳

牦牛是高原特有家畜,牦牛酥油深受人们喜爱。产于夏、秋两季的牦牛酥油,色泽鲜黄,味道香甜。

打开肃南菜谱,有不少以酥油命名的美食,比如:酥油茶、酥油饼、酥油饺、酥油太花盏、酥油拌米线和酥油搅团......听上去就细腻而香甜。

肃南酥油搅团

用熬茶代替清水起锅,再用青稞粉或糌粑代替面粉,搅动过程中融入酥油,盛入碗中撒上白糖和坚果而成。

在肃南,奶与茶的相遇,正如水与乳的交融。

其实远不止肃南,也远不止甘肃——奶茶的醇香,遍布内蒙古、青海、新疆、西藏、云南等广大地区,见证了我国各民族交往、交流、交融的历史——

从秦汉时期北方游牧民族“食肉饮酪”,到西汉时期,茶叶成为商品在长安街头交易、随丝路延伸遍布全国与世界——体现在饮食中的“农牧互补”,早在两千多年前就于神州内外发生、发展着。

而肃南,地处祁连山北麓、丝绸之路咽喉要道,恰好处在农业与牧业交汇过渡地带。

时至今日,肃南人一碗热腾腾的日常茶饮,却见证我国农耕文明与游牧文明的深刻融合。

裕固族人珍视传统,祖辈们的特色美食与精湛技艺代代相传,图中一家人正在享用牧民喜爱的手抓肉和酥油奶茶。

图源:《中国国家地理》肃南附刊

摄影/王旨召

2024年,正值甘肃张掖肃南裕固族自治县整整成立70周年。回望从前,裕固族经历漫长迁徙,最终深深扎根于祁连山脚下,成为祁连山的宠儿。

这里南接青藏高原、北连河西走廊,牧业文化和农业文化在此交汇过渡,众多民族在此生息繁衍,更成就肃南这座“美食丝绸之路”上的重要“交汇点”,随驼铃而来的饭香飘出肃南、遍及中华大地、步出国门,直至穿越古今。